了解了常见的IC 失效分析方法后,我们来实战演练一下Fail IC 失效分析定位。以下为量产中出现package 失效时常见的处理步骤

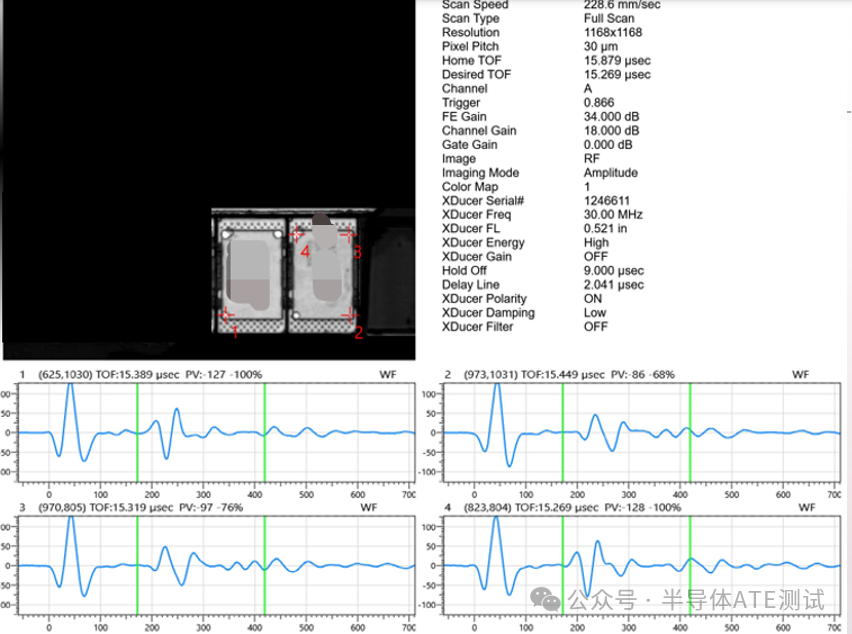

o 探头频率:30.00 MHz(高分辨率,适用于芯片级缺陷检测) |

| 坐标 | TOF (μs) | PV值 | 物理意义 |

| (823, 804) | 15.269 | -128 (-100%) | 完全分层(空气界面,信号全反射) |

| (625, 1030) | 15.389 | -127 (-100%) | 完全分层(同上) |

| (970, 805) | 15.319 | -97 (-76%) | 部分分层/弱粘接(信号部分反射) |

| (973, 1031) | 15.449 | -86 (-68%) | 轻微界面分离(粘接不良) |

坐标4 (15.269 μsec)≈ Desired TOF,说明坐标4位于预期检测的目标界面深度,其他点深度略有差。

坐标3 (15.319 μsec) 和坐标1 (15.389 μsec) 接近但略高于 Desired TOF。坐标2 (15.449 μsec) 显著高于 Desired TOF。

Amplitude:在幅度成像模式下,低幅度(负值,报告中表现为暗点)通常表示超声波在该位置发生了强烈的反射或散射

坐标1,4,3,2都出现了负幅度值,说明这些地方可能有分层,空洞,Crack,或者异物。

结合TOF和 Amplitude 数据坐标1&4可能出现了大面积的空气分层,坐标3&2可能出现了Crack或者空洞。

且这四个点坐标比较分散,说明是封装本身出现了较严重的可靠性问题。

TOF与PV的关联解析:

o TOF偏差:所有点的TOF均高于Home TOF(15.879us) 但坐标4 (823,804) 精确匹配Desired TOF(15.268us)表明该位置存在设计预期的界面(如芯片表面/底座)

o PV=-128/-127:表示信号100%反射(典型空气层特征),确认分层缺陷

o PV>-100:如-97/-86,表明界面存在材料接触但粘接强度不足

失效机制推断:

o 坐标4(823,804) 和 坐标1(625,1030):严重分层 → 可能位于芯片与基板粘接层或塑封料与芯片界面

o 坐标3(970,805) 和 坐标2(973,1031):部分分层 → 可能为焊球裂纹或底部填充胶空洞

成因假设:

o 工艺问题:回流焊温度曲线异常、环氧树脂固化不足

o 材料应力:CTE不匹配导致热循环后界面剥离

o 污染:界面氧化或杂质(如助焊剂残留)