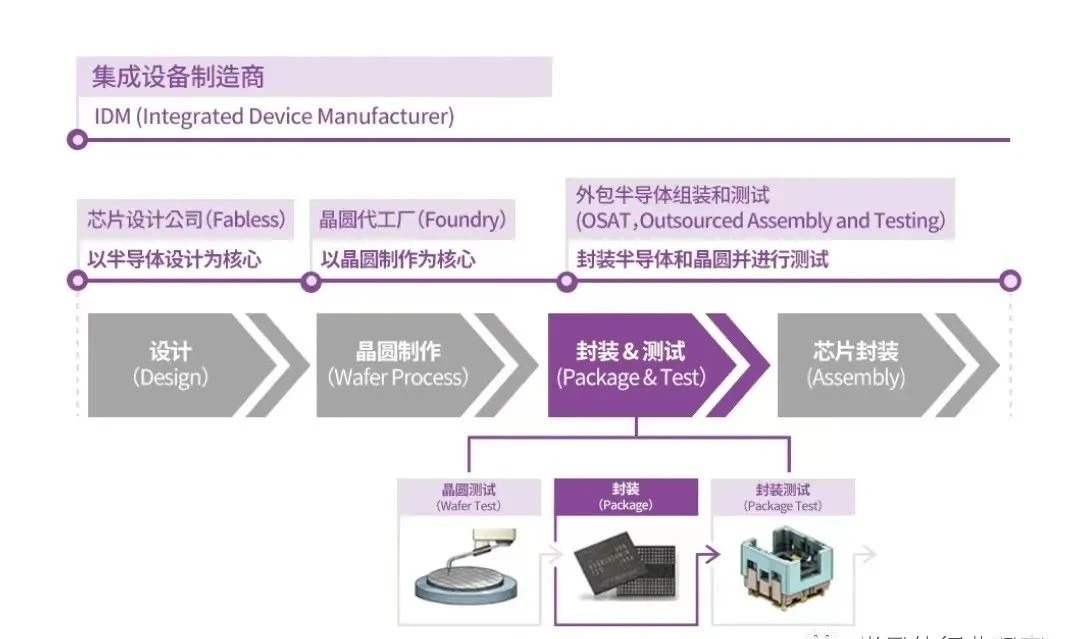

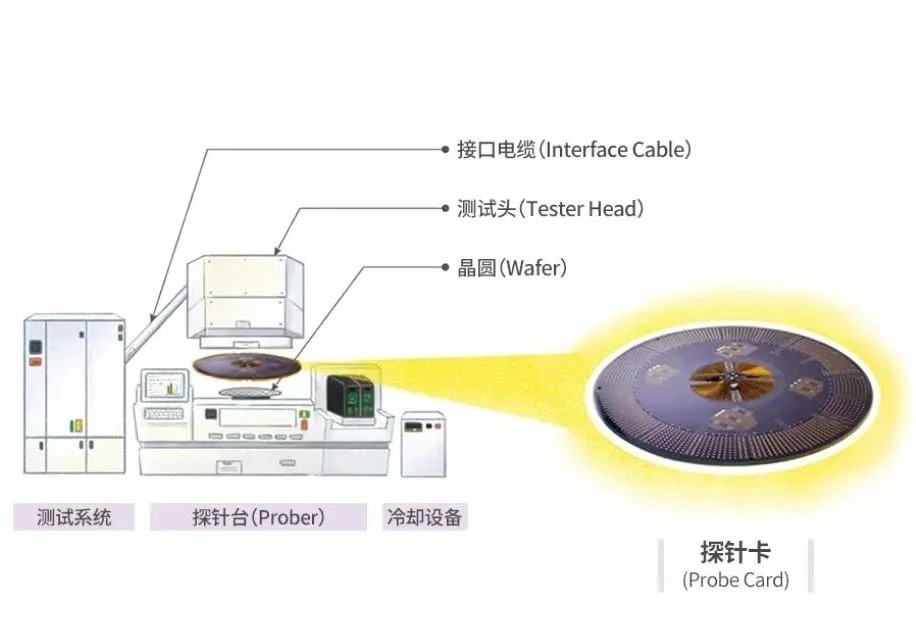

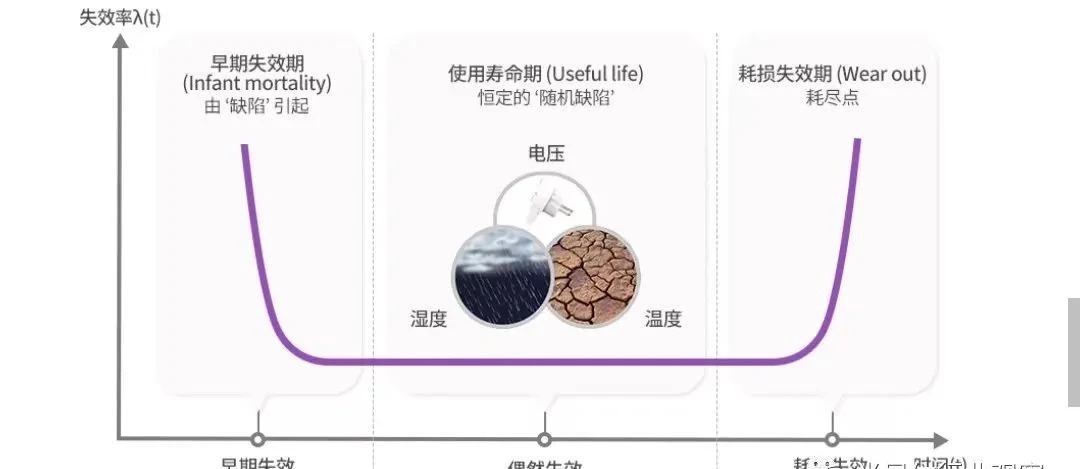

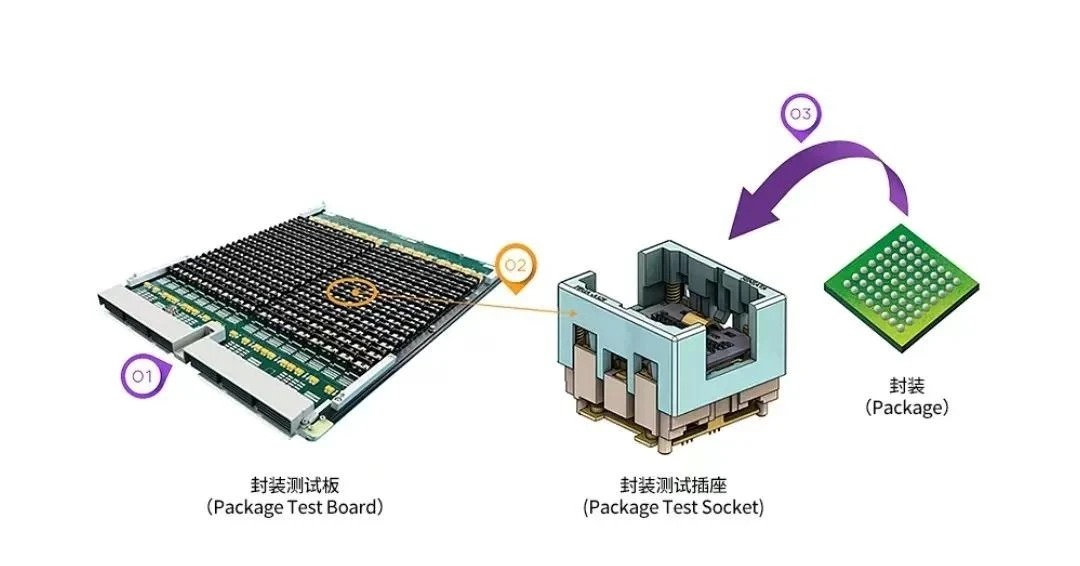

制作半导体产品的第一步,就是根据所需功能设计芯片(Chip)。然后,再将芯片制作成晶圆(Wafer)。由于晶圆由芯片反复排列而成,当我们细看已完成的晶圆时,可以看到上面有很多小格子状的结构,其中一个小格子就相当于一个芯片。芯片体积越大,每个晶圆可产出的芯片数量就越少,反之亦然。半导体设计不属于制程工序,半导体产品的制程工序大体可分为晶圆制作、封装和测试。其中,晶圆制作属于前端(Front End)工艺;封装和测试属于后端(Back End)工艺。晶圆的制作工艺中也会细分前端和后端,通常是CMOS制程工序属于前端,而其后的金属布线工序属于后端。  如图1所示,封装和测试工艺的第一步就是晶圆测试。封装后,再对封装进行测试。 测试的种类  测试工艺可依据不同的测试对象,分为晶圆测试和封装测试;也可根据不同的测试参数,分为温度、速度和运作模式测试等三种类型(见表1)。 温度测试以施加在试验样品上的温度为标准:在高温测试中,对产品施加的温度比产品规格1 所示温度范围的上限高出10%;在低温测试中,施加温度比规格下限低10%;而恒温测试的施加温度一般为25℃。在实际使用中,半导体产品要在各种不同的环境中运作,因此必须测试产品在不同温度下的运作情况以及其温度裕度(Temperature Margin)。以半导体存储器为例,高温测试范围通常为85~90℃,低温测试范围为-5~-40℃。 速度测试又分为核心(Core)测试和速率测试。核心测试主要测试试验样品的核心运作,即是否能顺利实现原计划的目标功能。以半导体存储器为例,由于其主要功能是信息的存储,测试的重点便是有关信息存储单元的各项参数。速率测试则是测量样品的运作速率,验证产品是否能按照目标速度运作。随着对高速运转半导体产品需求的增加,速率测试目前正变得越来越重要。 运作模式测试细分为直流测试(DC Test)、交流测试(AC Test)和功能测试(Function Test):直流测试验证直流电流和电压参数;交流测试(AC Test)验证交流电流的规格,包括产品的输入和输出转换时间等运作特性;功能测试则验证其逻辑功能是否正确运作。以半导体存储器为例,功能测试就是指测试存储单元(Memory cell)与存储器周围电路逻辑功能是否能正常运作。 晶圆测试的对象是晶圆,而晶圆由许多芯片组成,测试的目的便是检验这些芯片的特性和品质。为此,晶圆测试需要连接测试机和芯片,并向芯片施加电流和信号。 完成封装的产品会形成像锡球(Solder Ball)一样的引脚(Pin),利用这些引脚可以轻而易举完成与测试机的电气连接。但在晶圆状态下,连接两者就需要采取一些特殊的方法,比如探针卡(Probe Card)。 如图2所示,探针卡是被测晶圆和测试机的接口,卡上有很多探针2可以将测试机通讯接口和晶圆的焊盘直接连接起来,卡内还布置了很多连接探针与测试机的连接线材。探针卡固定在测试头上,晶圆探针台通过使探针卡与晶圆焊盘点精准接触,完成测试。  将晶圆正面朝上装载后,再把图2右侧的探针卡反过来使针尖朝下,实现与晶圆焊盘的准确对位。这时,温度调节设备根据测试所需温度条件,施加相应温度。测试系统通过探针卡传送电流和信号,并导出芯片讯号,从而读取测试结果。 探针卡要根据被测芯片的焊盘布局和晶圆芯片排布制作,即探针与被测晶圆焊盘布局要一致。而且,要按照芯片排列,反复排布探针。其实,在实际操作中,仅凭一次接触是无法测试晶圆的所有芯片的。因此,在实际量产过程中要反复接触2~3次。 一般来讲,晶圆测试依次按照“电气参数监控(EPM) → 晶圆老化(Wafer Burn in) → 测试 → 维修(Repair) → 测试”顺序进行。下面,我们来详细讲解一下晶圆测试的具体工序。 一、电气参数监控(EPM,Electrical Parameter Monitoring) 测试可以筛选出不良产品,又可以反馈正在研发或量产中的产品缺陷,从而进行改善。 二、晶圆老化(Wafer Burn in)  上图以时间函数揭示了产品生命周期中的不良率 [曲线呈现出如同浴缸的形状,故被称作浴盆曲线(Bath-Tub Curve)]。 三、晶圆测试 在晶圆老化(Wafer Burn in)测试剔除早期失效产品后使用探针卡进行晶圆测试。晶圆测试是在晶圆上测试芯片电学性能的工序。其主要目的包括:提前筛选出不良芯片、事先剔除封装/组装3过程中可能产生的不良产品并分析其原因、提供工序反馈信息,以及通过晶圆级验证(Wafer Level Verification)提供元件与设计上的反馈等。 在晶圆测试中筛选出的部分不良单元,将会在我们下面要讲到的维修(Repair)过程中被备用单元(Redundancy cell)替换。为测试这些备用单元是否能正常工作,以及芯片能否成为符合规格的良品,在维修工序后,必须重新进行一次晶圆测试。 四、维修(Repair) 维修作为内存半导体测试中的一道工序,是通过维修算法(Repair Algorithm),以备用单元取代不良单元的过程。 维修可分为列(Column)单位和行(Row)单位:备用列取代不良单元所在的列;备用行取代不良单元所在的行。 DRAM的维修要先切断不良单元的列或行,再连接备用列或行。维修可分为激光维修和电子保险丝(e-Fuse)维修。激光维修,顾名思义,就是用激光烧断与不良单元的连接。这要求先脱去晶圆焊盘周围连线的保护层(Passivation layer),使连接线裸露出来。由于完成封装后的芯片表面会被各种封装材料所包裹,激光维修方法只能用于晶圆测试。电子保险丝维修则采用在连接线施加高电压或电流的方式断开不良单元。这种方法与激光维修不同,它通过内部电路来完成维修,不需要脱去芯片的保护膜。因此,除晶圆测试外,该方法在封装测试中也可使用。 封装测试 在晶圆测试中被判定为良品的芯片,经封装工序后需要再进行封装测试,因为这些芯片在封装工序中有可能发生问题。而且,晶圆测试同时测试多个芯片,测试设备性能上的限制可能导致其无法充分测试目标参数。与此相反,封装测试以封装为单位进行测试,对测试设备的负荷相对较小,可以充分测试目标参数,从而选出符合规格的良品。 封装测试方法如图4所示:先把“03”的封装引脚(Pin,图中为锡球)朝下装入封装测试插座内,使引脚与插座内的引脚对齐,然后再将封装测试插座固定到封装测试板(Package Test Board)上进行测试。  一、老化测试(Test During Burn In,TDBI) 前边也提到过,“老化(Burn in)”是为了提前发现产品的早期失效,向晶圆产品施加温度、电压等外界刺激的工序。 二、测试 这是验证数据手册中定义的运作模式在用户环境中能否正常工作的流程。通过温度测试,检验产品交流/直流参数的缺陷,以及单元&外围电路(Cell & Peri)区域的运作是否满足客户要求的规格。此时,需要在比数据手册中规定的条件更为恶劣的条件下,甚至是最糟糕的条件下进行测试。 三、外观(Visual)检测 完成所有测试后,需通过激光打标(Laser Marking)把测试结果和速率特性(尤其是需要区分速率时)记录在产品封装的表面。经封装测试和激光打标后,将良品装入封装托盘(Tray),产品即可出厂了。 当然,在出厂前,还要进行最后一道测试——外观测试,以剔除外观上的缺陷。外观检测主要查看是否有龟裂、打标错误、装入错误的托盘等问题;锡球方面主要检查球是否被压扁,或球是否脱落等问题。 |